Das Zwei-Massen-Modell für die Simulation von Kraftfahrzeugstößen

1972

Zitat

Plankensteiner, K.; Appel, H.: Das Zwei-Massen-Modell für die Simulation von Kraftfahrzeugstößen. VW-Forschungsbericht F1 72.23, 1972

Inhaltsangabe

Um bei der Entwicklung des Experimental Safety Vehicle (ESV) mit nur einem Crashversuch das Deformationsverhalten für alle Aufprallgeschwindigkeiten zwischen 0 km/h und der beim Versuch gewählten Geschwindigkeit ermitteln zu können, wurde bei VW 1972 die Durchführung und Auswertung nach dem Zwei-Massen-Modell experimentell untersucht. Dazu war es notwendig, die Deformationsenergie als Funktion des Verformungsweges aus den Messdaten zu berechnen und daraus die Äquivalente Wandaufprallgeschwindigkeit (EBS) als Funktion des Verformungsweges zu ermitteln. – Das EES-Verfahren ist sozusagen ein Nebenprodukt dieser Versuchsreihe.

Modellaufbau

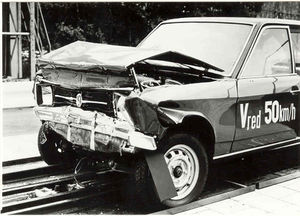

Auf der Suche nach leichten Bauteilen mit hoher Energieaufnahme landete auch die in Abb. 1 dargestellte Wabenstruktur bei einem Crashversuch zwischen Hammer und Amboss. Die Energieaufnahme bei der Wabe erfolgt durch nacheinander gebildete Faltungen, während die hinter den Falten gelegenen Wabenteile nahezu unverformt geblieben sind. Der Vergleich mit dem in der Abb. 2 ersichtlichen Fahrzeug nach einem Crashversuch zeigt eine ähnliche Konzentration der Faltungen hinter dem Anstoßbereich und so lässt sich für das Fahrzeug (hinreichend genau) wie in Abb. 3 dargestellt ein Modell mit zwei zeitlich veränderlichen Massen formulieren. Wenn man dann noch die starre Wand durch eine fahrbare Barriere wie in Abb. 4 ersetzt, können durch zweifache Integration der Beschleunigungsmessdaten von Barriere und Fahrgastzelle als Differenz der Verformungsweg und für die veränderlichen Massen (analog zu den Raketengleichungen) die jeweilige Verformungskraft (entsprechend der Schubkraft einer Rakete) und damit letztendlich die Verformungsarbeit berechnet werden. Das Auswerteergebnis für einen der Versuche nach der Abb. 5 wurde bereits 1972 in einem Vortrag in Baden-Baden präsentiert und anschließend im Zentralblatt für Unfalluntersuchung (ZBU), Band 1, 1973, Nr.7/9, veröffentlicht.

Schlussfolgerungen für die Unfallrekonstruktion

Bei der Neukonstruktion eines Fahrzeuges kann mit dem Zwei-Massen-Modell unabhängig von späteren Ausstattungsvarianten schon frühzeitig die Grenze für das Fahrzeuggewicht ermittelt werden, bei dem die für die Typisierung erforderlichen Crashversuche erfolgreich verlaufen werden. Dazu muss man aber beim Versuch die Belastungsgrenze der Fahrgastzelle überschreiten und die Bilder von solchen Vor-Versuchen sind deshalb auch nicht für eine Veröffentlichung geeignet. Deshalb war es wohl eine Illusion davon zu träumen, mit solchen Crashversuchen für die Unfallrekonstruktion auch jene Informationen zu bekommen, welche für die Interpolation zwischen den Deformationen des Unfallfahrzeuges und den Deformationen der Versuchsfahrzeuge erforderlich gewesen wären. Die einzige bisher nach diesem Modell veröffentlichte Auswertung nach Abb. 5 lässt zwar auf einen in erster Näherung linear ansteigenden Verlauf der Äquivalenten Wandaufprallgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Deformationsweg schließen, doch ob dies auch noch für die heutigen Fahrzeugkonstruktionen mit immer mehr Kunststoffteilen gilt, ist mehr als fraglich.

Äquivalente Wandaufprallgeschwindigkeit (EBS)

Der in Abb. 5 dargestellte Verlauf der Deformationsenergieaufnahme während des Crashversuches berücksichtigt natürlich noch nicht die teilelastischen Rückverformungen, die bei einer entsprechend kleineren Anprallgeschwindigkeit eingetreten wären. Schon aus diesem Grunde kann für die Interpolation nur die Energieaufnahme bis zum Ende der ersten Stoßperiode angegeben werden. Um für jede Anprallgeschwindigkeit auch die Rückverformungen zu ermitteln müsste man für jede Zwischengeschwindigkeit einen eigenen Crashversuch durchführen und selbst dann ergäbe sich noch ein messtechnisches Problem. Während die Geschwindigkeiten vor dem Anprall mit einer Lichtschranke relativ einfach und genau ermittelt werden können, muss die Rückstoßgeschwindigkeit über die Integration der Verzögerungen des Schwerpunktes errechnet werden, doch die Lage des Fahrzeugschwerpunktes ist variabel! - Es macht daher auch keinen Sinn die EES als die nach dem Stoß verbleibende Verformungsarbeit zu definieren, wie dies viele Autoren nach 1980 getan haben, denn dafür gibt es keine und wird es auch in Zukunft keine brauchbaren Versuchsergebnisse geben, die eine hinreichend genaue Interpolation erlauben. Siehe auch die Anmerkung zu »EES - Ein Hilfsmittel zur Unfallrekonstruktion und dessen Auswirkungen auf die Unfallforschung«.

Rück- und Ausblick

In den fast 35 Jahren, die seit dieser Versuchsreihe vergangen sind, haben sich auch die Möglichkeiten für die Analyse von Crashversuchen erheblich verändert. Die punktuellen Beschleunigungsmessungen an Karosserieteilen wurden durch Schwingungen verfälscht und eine Auswertung nach dem Zwei-Massen-Modell blieb auch auf die zentralen Stoßformen ohne (wesentliche) Drehungen nach dem Stoß beschränkt. Dafür gibt es aber in Zukunft die Möglichkeit, die mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommenen Filme der Crashversuche mit einer Video-Crash-Slow-Motion (fotogrammetrisch) auszuwerten und damit könnte die für die Unfallrekonstruktion noch immer recht lückenhafte Dokumentation brauchbarer Crashversuche aufgefüllt werden. Erste Beispiele für eine derartige Crash-Slow-Motion wurde bei der Analyse von überlappenden Mehrfachstößen und zur Rekonstruktion von Massenunfällen bereits erfolgreich erprobt. - Vielleicht findet sich in Zukunft ein junger Forscher, der dieses Erfolg versprechende Verfahren, das ich nach meinem 2005 begonnenem Ruhestand nicht mehr weiter verfolgen kann, durch eine praktikablere Software auch einem größeren Anwenderkreis zugänglich macht.

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

- 1977 #5 Diagramm bei Vorbau-Deformationen BMW 316 - 320 i, Pfahlaufprall BMW E12 (518 - 528), Heckaufprall BMW E24 (630 - 633)

- 1977 #11 Der Einsatz programmierbarer Taschenrechner bei der Rekonstruktion von Verkehrsunfällen, Kapitel 3.3 Stoßrekonstruktion

- 1978 #7+8, 9; 1979 #1, 6 Mathematische Grundlagen für die Programmierung von Taschenrechnern zur Unfallrekonstruktion, Kapitel 3. Stoßrekonstruktion (1979 #1 und 6)

- 1979 #7 Ist die Fahrzeugdeformation ein Maß für die Geschwindigkeitsänderung von Unfallfahrzeugen?

- 1980 #4, 6 EES - Ein Hilfsmittel zur Unfallrekonstruktion und dessen Auswirkungen auf die Unfallforschung

- 1982 #9 Das Energie-Ring-Verfahren - Grafische Lösung der Stoßgleichung unter Einbeziehung der Formänderungsenergie

- 1983 #6 Spezifische Energieaufnahme und Fahrzeuggewicht

- 1984 #4 Die Bedeutung der Formänderungsenergie für die Unfallforschung und das EES-Unfallrekonstruktionsverfahren

- 1985 #9 Das ± Problem des EES-Verfahrens

- 1985 #10 Zusammenhang zwischen EES und Geschwindigkeitsänderung von Unfallfahrzeugen

- 1986 #5 Abschätzung der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung Delta V im Vergleich mit Crashversuchen bei unterschiedlichen Fahrzeugmassen

- 1986 #11 Koordinatensystem und Konventionen für die rechnerische Kollisionsanalyse nach dem EES-Verfahren

- 1989 #9 Die Anwendungsmöglichkeiten von Energierastern für den Bug von Personenkraftwagen in der Unfallrekonstruktion

- 1991 #4 EES-k Schnittverfahren

- 1991 #9 Die Kontaktpunktproblematik in der Unfallrekonstruktion - Energie-Doppelring- und Drehimpuls-Spiegel-Verfahren

- 1993 #9 Definition der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung Delta v

- 1995 #1, 4 Energetische Betrachtungen zur Rekonstruktion von Straßenverkehrsunfällen

- 1999 #10, 11 Kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung Delta V und Energy Equivalent Speed (EES)

- 2000 #2 Bedeutung der Struktursteifigkeiten und EES-Werte, Kontrollparameter bei der Kollisionsanalyse

- 2000 #10 Die Stoßzahl bei Auffahrkollisionen

- 2001 #6, 11 Theoretische Auffassung von Aufbau und Eigenschaften der Stoßzahl GEV

- 2002 #12 Zusammenhang zwischen EES und Geschwindigkeitsänderung von Unfallfahrzeugen unter Berücksichtigung des k-Faktors und der Deformationstiefen ohne Abgleiten

- 2004 #5 EES als Hilfmittel zur Behandlung des zentralen Stoßes in der Unfallrekonstruktion

- 2006 #9 Probleme, Fehler und Besonderheiten bei der EES-Einstufung

- 2007 #2 Erkenntnisse zum Deformationsverhalten moderner Fahrzeuge und zur Belastung der Insassen beim Heckanprall

- 2008 #4 Heckaufprallversuche auf Fahrzeuge mit Anhängerkupplung

- 2009 #9 Kann man aus der Beschädigungsschwere von Fahrzeugen bei Abgleitkollisionen auf ihre kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung Delta v schließen?

- 2011 #3 EES-Abschätzung bei instand gesetzten Pkw

- 2015 #6 F/S-EDef-Verfahren Ermittlung der Gesamtdeformationsenergieaufnahme von zwei Unfallfahrzeugen auf Basis von vereinfachten Kraft-Weg-Kennungen aus Crashtestdaten

- 2019 #5, 6, 7/8 Neues Verfahren zur Erhöhung der Transparenz bei der EES-Wert-Bestimmung

Weitere Infos zum Thema EES

- 1972 Das Zwei-Massen-Modell für die Simulation von Kraftfahrzeugstößen

- 1975 Mathematische Grundlagen für die Rekonstruktion von Fahrzeugstößen

- Schaper, D.: Energieraster in der Unfallanalyse. Schriftenreihe der Adam Opel AG, 10/1983 Ausgabe 39

- Schaper, D.: Energieraster zur Geschwindigkeitsrückrechnung bei Verkehrsunfällen. ATZ 86 (1984), pp. 111 – 115 (#3)

- 1985 Accident Research and Accident Reconstruction by the EES-Accident Reconstruction Method. SAE 850256

- 1987 Applicability of the EES-Accident Reconstruction Method with MacCar©. SAE 870047

- 08/1988 Broschüre "Information für Kunden und Freunde unseres Hauses", 35 Seiten

- 12/1997 Broschüre "Passive Sicherheit bei Mercedes-Benz Personenwagen", 71 Seiten

- 09/1998 Broschüre "Die Bedeutung der Energy Equivalent Speed (EES) für die Unfallrekonstruktion und die Verletzungsmechanik", 90 Seiten

- 12/2004 EES-Broschüre von DaimlerChrysler

- ?? Wissenschaftlicher Bericht - Deformationsarbeit an Fahrzeugen

- 2008 Crash Pulse and DeltaV Comparisons in a Series of Crash Tests with Similar Damage (BEV, EES). SAE 2008-01-0168

- 2009 Energiebilanz in Unfallanalysen